昨日の最高気温21度から、今朝はいきなりー6度との予報。確かに辺野古は寒かった、冷たかった。

昨日の最高気温21度から、今朝はいきなりー6度との予報。確かに辺野古は寒かった、冷たかった。

しかし、「辺野古新基地の中止は現実的ではない」という立民・安住幹事長の言葉に比べれば、大したことはない。安住幹事長の発言は、つまり辺野古推進ということだ。辺野古で座り込む沖縄の人間にとっては、冷水、氷水を浴びせられたようなものだ。しかも泥水。

沖縄からの強い反発で、新党としてまだ話し合ったわけではないと、一応取り消したようだが、しかしこれが”本音”であろう。これまでも見え隠れしていた。しかも選挙直前にこのような発言が軽々しくできるということは、彼らにとって、”沖縄の民意など”大した問題ではない、この程度のもの” ということである。それにしても腹が立つ。

今日は5隻のサンドコンパクション工事船が、頭をのぞかせていた。やはり打ち込み作業はしていないという。

今日は5隻のサンドコンパクション工事船が、頭をのぞかせていた。やはり打ち込み作業はしていないという。

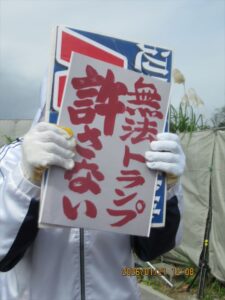

千葉から来たという方々が手作りのメッセージボードを持ってきてくれた。

名護市長選の選挙カーが、ゲート前を何度も通る。辺野古反対の女性市長をぜひ誕生させたいものだ。翁長クミコ候補が言うように「相手は現職ではない。国との闘い」である。野党第一党が辺野古など眼中にないのに、自民党側は国を挙げて名護市長選挙を戦っている。辺野古新基地の運命がかかっているからだ。

2回目の座り込みは、少し雨がぱらつき、寒さがいっそう身にしみた。

待ちに待ったお昼時間、毎週暖かいみそ汁を用意してきてくれる人がいる。野菜、肉団子、お豆腐と、具たくさんの贅沢みそ汁の味は、寒いほどありがたさが増す。感謝していただいた。

待ちに待ったお昼時間、毎週暖かいみそ汁を用意してきてくれる人がいる。野菜、肉団子、お豆腐と、具たくさんの贅沢みそ汁の味は、寒いほどありがたさが増す。感謝していただいた。

三回目は、ついに雨が本格的に振り出した。傘をさしていても完全に防ぐことはできない。雨が服の中にしみこみ,寒くて震えながら1時間近く耐えた。

三回目は、ついに雨が本格的に振り出した。傘をさしていても完全に防ぐことはできない。雨が服の中にしみこみ,寒くて震えながら1時間近く耐えた。

テントの裏の土手に、タンポポのような黄色い花がたくさん咲いていた。近づくと、ニガナの一種のようだ。調べたが、正式な名前がわからない。

テントの裏の土手に、タンポポのような黄色い花がたくさん咲いていた。近づくと、ニガナの一種のようだ。調べたが、正式な名前がわからない。

今日は、高速道路の工事に伴う渋滞を避けるため、いつもより10分早く那覇を出発した。それで何とか排除がはじまる7分前にゲート前に到着した。八重岳では先週末から、日本一早い桜祭りが始まっている。「冬来たりなば、春遠からじ」 辺野古問題の冬は乗り越えられるか!沖縄よ!

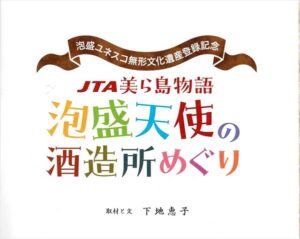

欲を言えば、生活文化の中の泡盛についても、もう少し酒屋ならではのウンチクを聞き出してほしかったなと思う。酒は「百薬の長」と言われるが、泡盛がまさにそうだ。

欲を言えば、生活文化の中の泡盛についても、もう少し酒屋ならではのウンチクを聞き出してほしかったなと思う。酒は「百薬の長」と言われるが、泡盛がまさにそうだ。

ひ孫たちが、大おばあちゃんへおめでとうのメッセージ。

ひ孫たちが、大おばあちゃんへおめでとうのメッセージ。

大勢が亡くなる中で生き残った者には、お役目がある。人間は一人では生きられない。みんながお互いに助け合って楽しく生きよう。それも平和でなければ……

大勢が亡くなる中で生き残った者には、お役目がある。人間は一人では生きられない。みんながお互いに助け合って楽しく生きよう。それも平和でなければ……