今日は、沖縄戦の組織的戦闘が終わった日とされる6月23日「慰霊の日」である。

<摩文仁・平和の広場の中央に、被爆地広島市の「平和の灯(ともしび)」と長崎市の「誓いの火」から分けていただいた火と、沖縄戦最初の米軍の上陸地である座間味村阿嘉島で採取した火を合わせた「平和の火」が消えることなく灯り続ける>

<平和の礎の前で祈る人々。刻まれた名前を指でなぞりながら愛おし気に語りかける。理不尽に奪われた戦死者への思い・記憶は風化しない>

毎年慰霊の日には、全国から5千人以上が参加して県主催の慰霊祭「沖縄全戦没者追悼式」が行われてきた。今年は戦後75年の大切な節目の年だが、新型コロナの感染防止のため規模を縮小、一般参加はできず、県内在住の招待者のみ200人限定での慰霊祭となった。

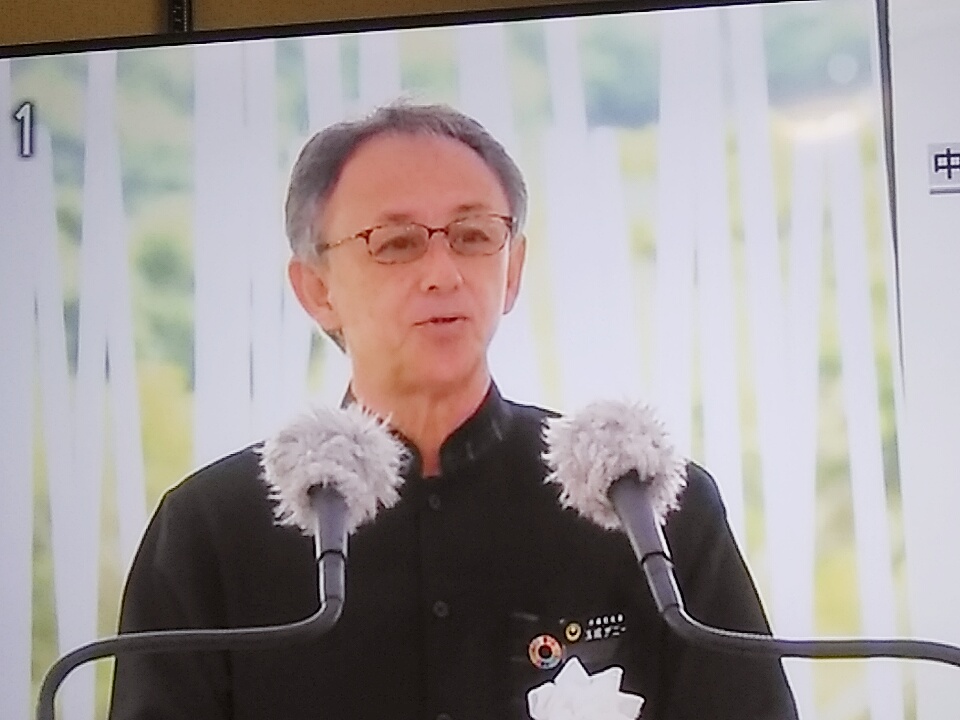

<追悼式で平和宣言を読み上げる玉城デニー知事(テレビの中継画面より)>

玉城知事は平和宣言の中で辺野古の新基地問題を取り上げ「陸と海が連環するこの沖縄の自然体系そのものが私たちウチナーンチュのかけがえのない財産です。この自然豊かな海や森を次の世代、またその次の世代に残していくために、今を生きる我々世代が未来を見据え、責任を持って考えることが重要です。」と訴えた。

そして、コロナ禍を経験した今だからこそ「世界中の人々がそれぞれの立場や違いを認め合い、協力し、信頼し合うことにより、心穏やかで真に豊かな生活を送ることができるよう、人間の安全保障の実現に向け、国際社会が一体となって取り組んでいくことが今こそ重要ではないでしょうか。

今こそ全人類の英知を結集して、核兵器の廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立のため総力をあげてまい進しなければなりません。

私たちは、戦争を風化させないための道のりを真摯に探り、我が国が非核平和国家としての矜持を持ち、世界の人々と手を取り合い、この島が平和交流の拠点となるべく国際平和の実現に貢献する役割を果たしていくために、全身全霊で取り組んでいく決意をここに宣言します」と決意を述べた。

<私にとっての沖縄戦>

慰霊の日を前に、新報、タイムスの地元2紙をはじめ、電波メディアも連日沖縄戦の特集が組まれる。地獄の沖縄戦を生き延びてきた人たちの戦場体験は、想像を絶する恐怖と悲しみ、身体の痛みを伴わずしては聞けない、読めない。

戦後生まれの私たちが忘れてはならないことは、これらの壮絶な戦争体験が、決して特別な人の特別な体験ではなく、あの沖縄戦を生き延びてきた人たちすべてが経験した現実だということである。

生きていれば今年97歳、7年前に他界した私の母も、2度の「自決」を乗り越え、奇跡的に生還したひとりである。

一度目は、宜野湾から首里、糸満へと、砲弾が雨あられと降る戦場を、敵兵に追われながらさまよい、やっとたどり着いた南部の壕の中で、実家の家族とともに日本兵の手榴弾自決に巻き込まれた。

満身創痍の大けがを負いながら「ひとり生き残ったら大変!」と、今度は摩文仁の絶壁から身を投げたという。気づくと米軍の野戦病院だった。移された収容所で片目を失った母親と再会し、女学生だった妹の死を知った。自らは全身に無数の手榴弾の破片を抱いたまま、戦後90歳まで生きた。

県花のデイゴが「嫌い」と言った母。赤い花びらが地面に散り敷く様に「戦場で見た血しぶきを思い出す」と。毎年6月になると全身に突き刺さった手榴弾の破片が疼き、夜も眠れないと苦しんでいた。3・11大震災のニュースを見ながら「イクサヌ グトドゥアル(まるで戦場のようだ)」とつぶやき、テレビを消した。これが「戦争トラウマ」と知ったのは、母が亡くなって何年も経ってからであった。

県花のデイゴが「嫌い」と言った母。赤い花びらが地面に散り敷く様に「戦場で見た血しぶきを思い出す」と。毎年6月になると全身に突き刺さった手榴弾の破片が疼き、夜も眠れないと苦しんでいた。3・11大震災のニュースを見ながら「イクサヌ グトドゥアル(まるで戦場のようだ)」とつぶやき、テレビを消した。これが「戦争トラウマ」と知ったのは、母が亡くなって何年も経ってからであった。

いま、辺野古の新基地建設に抗して、雨の日も風の日もカンカン照りの炎天下も厭わずゲート前に座り込む高齢の人たちの原点は、「あの沖縄戦の地獄の苦しみを、子や孫にはさせたくない。戦中戦後の食糧難に豊かな海の幸をもたらしてくれた命の恩人・辺野古の海を守りたい」という強い思いである。

沖縄戦の風化は、次の戦争への道につながる。沖縄戦の体験を語れる人たちが年々少なくなっていく中で、戦後生まれの私たち世代は、体験者の思いを引き継ぎ、さらに次の世代へとつないでいく大きな役割と責務がある。それが辺野古へ通う私の原点でもある。